Строить брутально. Иван Кравцов — про авто-архитектуру, эко-«развод» и клиентов «не в теме»

- 29 июня 2017

- 4534 просмотров

- 0 комментариев

Нам небезразлично как будет выглядеть Беларусь в будущем, поэтому мы стараемся чаще общаться с людьми, которые так или иначе формируют ее внешний облик. В этот раз мы решили провести эксперимент: задать те же вопросы, на которые отвечал мэтр белорусской архитектуры Александр Кратович, другому архитектору — более молодому, прогрессивному, хотя и менее опытному в реализации готовых объектов. Нашим собеседником стал Иван Кравцов — арт-директор архитектурного «Бюро 35», действующий преподаватель БНТУ и заместитель директора часового завода «Луч». Стоит ли говорить, что на те же вопросы прозвучали совершенно другие ответы?

Архитектор Иван Кравцов

D-E: Люди выбирают типовые проекты именно за их дешевизну, индивидуальный дизайн — вещь недешевая, его себе могут позволить далеко не все. Почему работа архитектора стоит дорого? Почему эта профессия носит некий налет элитарности?

И.К.: Профессия архитектора может восприниматься элитарно. Но общество, в основном, знакомо с архитектурой по неким знаковым фамилиям — людям, добившимся славы, признательности, мелькающих в СМИ. Точно также мы знаем об именитых дизайнерах одежды, нам знакомы имена Gucci или Dolce Gabbana. Но таких архитекторов — 5% от общего числа, и судить обо всех по этим представителям — неправильно. Много профессионалов работают по недорогим, малоизвестным проектам.

Разумеется, индивидуальный проект стоит денег. В среднем, работа архитектора над индивидуальным проектом удорожает стоимость дома на 3-5%. Поэтому принято считать, что могут позволить себе услуги архитектора только состоятельные люди. Но это мы говорим об архитекторах, берущихся за какие-то достаточно крупные или дорогие объекты. При этом есть огромное количество тех, кто берется за более мелкие и более простые проекты — просто для того, чтобы заработать на «валовом» проектировании. Стоимость услуг таких специалистов формируется исходя из их потребностей, и вполне по карману значительному количеству людей.

D-E: В продолжение предыдущего вопроса. Значительная часть клиентов архитектора (мы не говорим о госархитекторах) — частные лица, заказывающие особняки, виллы, дома. А в нашей стране большая их часть находится за заборами и никогда не становится достоянием общественности. При этом теряется социальная ответственность архитектора: делать жизнь общества и его окружение красивыми. Не видите ли вы здесь противоречия между предназначением архитектора и его реальной деятельностью?

И.К.: Я вижу противоречие в самом вопросе. Понимая направленность вашего портала на частное домостроение, хочу отметить, что 80% архитекторов работают над общественными зданиями, многоквартирными домами, коммерческими проектами. В этих случаях социальная значимость совсем не теряется. Если же мы говорим только о частной архитектуре, то нужно понимать, что здесь архитектор обслуживает частные интересы, а не общественные. И у заказчика есть право на личную жизнь. Поэтому архитектор, работающий над частным поместьем или виллой — отлично понимает, под чем подписывается. И это — нормально.

Проект частного дома «Бюро 35»

D-E: Предположим, человек захотел построить дом по индивидуальному дизайну, посмотрел ваши работы, они ему понравились, и он пришел к вам с предложением сотрудничества. На каком этапе вы понимаете, что сработаетесь с заказчиком, а в каких случаях — что ничего не выйдет?

И.К.: Важна вторая встреча. Как правило, именно на этом этапе приходит понимание перспектив сотрудничества. Мы знакомимся с желаниями заказчика, знакомимся с участком, и делаем ему эскиз, планировку — от руки или в компьютерном редакторе. Чаще всего делаем бесплатно. И уже на этапе взаимодействия заказчика с этим эскизом — становится понятно, на что клиент настроен, это видно по его реакции. Если человек приходит, и уже знает, чего хочет, до мелочей — скорее всего, ему нужен не архитектор. Ему нужно просто обслужить некие утилитарные или чисто технические задачи. За это мы обычно не беремся — есть огромное количество фирм, которые сделают это быстрее и дешевле, поскольку это их основной бизнес.

Если же человек терпимо реагирует на любые предложения и изменения в проекте, допускает саму возможность таких изменений и готов пробовать что-то новое — тогда это наш клиент. Идеальный вариант — когда клиент приходит с некими основными вводными данными (хочу 150 «квадратов» и два этажа) и примерами работ, которые ему нравятся, чтобы задать общий стилистический вектор. А дальше — он доверяет архитектору. И это логично. Если вы приходите за услугами специалиста — вы должны позволить ему выполнить его работу.

D-E: С какими наиболее частыми заблуждениями относительно работы архитектора (со стороны заказчика) вы сталкивались в практике?

И.К.: Один из вариантов мы уже рассмотрели – когда клиенту нужен «чертежник», а не архитектор. Еще один распространенный случай — непонимание сути услуги. Часто заказчик удивляется, что хороший строительный проект требует не только участия архитектора, но и других специалистов: инженеров, конструкторов и т.д. Часто считают, что проект выполняется одним человеком, что это не командная работа. А это не так: даже самые маленькие компании привлекают к работе определенных специалистов, поставщиков оборудования и т.д.

«Бюро 35»

Еще одно заблуждение касается состава проекта. Многие полагают, что архитектурный проект — это не чертежи, а картинки, визуализация, эскизные решения. А это именно чертежи, все остальное — скорее бонусы.

D-E: Могли бы вы для наших читателей пояснить: по каким критериям можно оценивать архитектора при его найме, кроме портфолио работ? Может быть, какие-то личностные характеристики, качества, которые должны быть у хорошего архитектора и которых нет у посредственного?

И.К.: Кроме портфолио, я бы со стороны заказчика еще поспрашивал архитектора о некоторых понятиях. Даже такой простой вопрос: «В каком стиле вы работаете?» — может поставить многих архитекторов в тупик. Если он ответит: «Я работаю в любых стилях» — это уже подозрительно, это означает, что у него отсутствует свое видение, ощущение пространства, что вы имеете дело скорее с коммерсантом, задача которого — получить деньги.

Еще один подозрительный момент — когда начинают предлагать «опции» за дополнительные деньги. Дробят работу мелко, и готовы браться за «кусочки». Вам говорят: вот планы — это 500 долларов, визуализация — еще 200 долларов, и так далее. Можем с ними, можем без них. Это свидетельствует о том, что задача этих людей — зарабатывать деньги на услугах, а не доводить проекты до конца. А это немного разные установки, у хорошего архитектора они должны выполняться вместе, а не попеременно.

D-E: Существует распространенное мнение, что архитектор — всего лишь исполнитель воли заказчика, по сути — наемный работник. Вы согласны с этим?

И.К.: Архитектор, как любой художник, который выполняет заказ — безусловно, наемный работник. Он не свои «хотелки» реализует, он включается во внешнюю ситуацию, тесно переплетенную с жизненными, финансовыми, семейными обстоятельствами заказчика. И архитектор получает деньги, без которых работа не состоится. Но! Содержание наемной работы может быть разным. Это может быть работа «чертежника», может быть работа художника.

Проект «Бюро 35»

D-E: В начале работы над частным домом — стремитесь ли вы понять образ жизни владельцев, чтобы расположить помещения наиболее удобно, или, наоборот — пытаетесь донести до заказчиков принятые стандарты и правила?

И.К.: Тут лучше перейти на более абстрактный уровень. Конечно, мы стремимся понять заказчика, но не всегда его привычки являются руководством к действию для архитектора. Тут очень важно разделять ценности заказчика от его повседневных привычек. Скажем, если у человека висел держатель туалетной бумага справа, и он тратит время, чтобы объяснить, почему не хочет видеть его слева — не стоит безрассудно идти ему навстречу. Но если он говорит «Я хочу, чтобы мне хорошо дышалось в доме, а окна спальни выходили на сосновый лес» — это уже говорит о его ценностях. Клиент не всегда может правильно описать свой быт и связать его с тем, чего он хочет. Поиск баланса между первым и вторым — в этом, в том числе, и состоит работа архитектора. В конце концов, эти вводные данные нужно преобразовывать в нечто новое. На то он и новый дом, что в нем не должно быть все так же, как в старом. Тут архитектор тоже должен быть немного психологом (улыбается. — Прим. ред.).

D-E: Должен ли архитектор нести некую образовательную, или просветительскую функции, показывать людям «как надо», «как может быть»?

И.К.: По собственному желанию. Есть хорошие архитекторы, которые очень много сделали для архитектуры, методично и профессионально, но у них никогда не было внутренней задачи влиять как-то на общество. А есть обратные примеры. Работа с ценностями общества — она всегда немного выходит за рамки архитектуры, это комплекс, симбиоз многих вещей. Поэтому если у архитектора есть желание включиться в этот процесс — почему нет? Создание произведений искусства и заработок денег — это тоже разные установки, которые зависят от амбиций конкретного архитектора, его целей.

Проект «Бюро 35»

D-E: По вашему мнению — должен ли быть современный архитектор многозадачным? Должен ли он быть руководителем, распределяющим работу между подчиненными, отвечающим за поиск и своевременную поставку отдельных материалов, за дизайн интерьера строящегося объекта в целом? Или лучше не мешать «мух с котлетами» и оставить на долю архитектора только творческий аспект работы?

И.К.: В 21-м веке архитектор по большей части уже не художник, а инженер. В 50-60-хх годах прошлого столетия был рожден системный подход в области проектирования, который распространился на все профессиональные сферы: дизайн машин, потребительских продуктов, архитектуры в том числе. Художник — это станочник: он поставил станок, ему никто не нужен, он может свой внутренний мир изливать на холст. Современный архитектор работает с большим количеством лиц: поставщиками материалов, инженерных систем, готовых конструкций. В этом плане необходимо умение работать в команде и координировать все процессы.

Главный архитектор, безусловно, должен быть больше руководителем. А в случае частных проектов это всегда главный архитектор: он может делегировать те или иные полномочия, но отвечает за все сам, лично. Он должен руководить всем процессом, ему приходится. На него часто скидывают процессы инженерной организации, согласований, конструктивных решений и т.д., но это — тоже часть работы. В больших проектах это делают разные люди, в случае частного дома, как правило, все завязано на одного человека.

D-E: Вы часто бывали за границей, знакомились с работой коллег. Расскажите в чем отличия работы «здесь» и «там»?

И.К.: За границей все-таки чуть больше бюджеты: за дома больше платят, и у архитекторов есть больше времени для реализации каких-то решений. Но это касается больше крупных проектов, для коттеджного строительства эта разница минимальна.

D-E: Если говорить о современной городской архитектуре, в крупных мегалополисах сегодня много зданий из стекла и бетона и мало зелени. У нас это усугубляется еще и погодой: всего один из шести солнечных дней в году. Способствует ли это ухудшению настроения жителей, увеличению их раздражительности и агрессии? Нужно ли властям уделять внимание этой проблеме?

И.К.: Я думаю, власти, конечно же, должны уделять внимание настроению жителей страны. Но в нашей стране «городские пейзажи» — наименьшая проблема (смеется. — Прим. ред.). Куда больше на настроение граждан влияет политическая и экономическая обстановка в стране. Да и не такие уж в белорусских городах серые улицы. Мы проводили интересный эксперимент: я в Google Maps открыл пригород Цюриха, сделал скриншот, и сбросил всем своим коллегам в «Бюро 35» с предложением угадать, где находится это место. Поскольку там было чисто, и не видны были вывески, большинство предположило, что это одна из бывших стран соцлагеря: Чехия, Словакия, Хорватия, что-то в этом роде. А это был пригород Цюриха. Поэтому невзрачные места можно встретить в любых странах, даже экономически развитых. Яркий и красивый город, пожалуй, не самое важное.

Проект «Бюро 35»

D-E: Будет ли развиваться экологичное направление в частном домостроении? Уже сейчас становится модным делать все по максимуму из природных материалов, но станет ли это мейнстримом именно в Беларуси?

И.К.: Эко-строительство надо рассматривать в разрезе общей парадигмы устойчивого развития, которая зародилась в конце 80-х годов прошлого века и является общемировым трендом. Беларусь с определенным опозданием включается в этот тренд, но со своей спецификой: мы не берем все, а «творчески перерабатываем» отдельные идеи. Есть два основных подхода к эко-строительству: low-tech и hi-tech. Первое — это использование неких природных материалов, которые легко разлагаются. Второе — сбережение воды, света, разложение материалов, энергетика, выбросы углекислого газа в атмосферу и соответствующие технологии. Смешно порой видеть, как в доме из соломы (явный low-tech) на крышу ставят современные солнечные панели (явный hi-tech). Потому что — не совсем понятно, зачем использовать солому, если тут же стоят не такие уж и «чистые» в плане производства солнечные панели. Почему бы вместо соломы не применить хорошие, поддающиеся переработке материалы промышленного производства?

Есть такой термин green washing — «промывка мозгов» на почве экологии. В развитых странах это используется на глобальном уровне: для сокращения выбросов в атмосферу, массовому переходу к «зеленому» энергоснабжению и т.д. У нас — этот тренд эксплуатируют для продажи чего угодно. Это скорее маркетинг, чем реальная забота об экологии. В любом случае, я считаю, что low-tech в Беларуси бесперспективен, будущее лежит именно в технологиях, в области hi-tech. Крыша из тростника и стены из бревен — это еще не эко-строительство. Не надо путать экологичность с дауншифтингом.

D-E: По вашему мнению, есть ли будущее у модульной архитектуры? Могут ли вообще объекты, сложенные из «кубиков» претендовать на звание предмета искусства, или их предназначение лежит в функциональной зоне?

И.К.: Объектом искусства можно назвать все, что будет так поименовано. Главное — чтобы достаточное количество людей это признало. Искусство не выполняет роль только украшения: оно привлекает внимание к неким проблемам, оказывает влияние на общественное сознание. И если дома радикально меняют образ жизни или ощущение пространства — их тоже можно назвать предметами искусства.

Если же говорить о будущем конкретно модульной архитектуры, то будущее есть и весьма радужное. И расцвет модульной архитектуры начнется, когда мы перейдем к автоматизации производства домов. А мы к ней перейдем. Мы уже перешли к автоматизации проектных решений, и практическое строительство — на очереди. Сама модульность была придумана с конкретными целями: для того, чтобы унифицировать производство чего-то и снизить его стоимость. Ведь что такое модульность? Что-то состоит из отдельных частей, которые взаимозаменяемы. В этом плане значительная часть сегодняшних домов уже являются модульными, в Америке так вообще собирается большая часть домов.

В более широком смысле под модульностью мы понимаем объемно-блочное строительство, и эта идея уже была реализована десятилетия назад, в СССР — те самые «панельки». Если же мы говорим о неких универсальных модулях, которые позволяют, скажем, легко расширять дома — я таких пока не встречал. В ныне существующих «модульных» каркасниках для того, чтобы добавить площадь — нужно разобрать часть предыдущего модуля. А это мало чем отличается от классической пристройки. Поэтому сегодня модульные дома — это больше маркетинг. Безусловно, такие дома строятся быстрее, но это ближе к панельному строительству. Это еще не та модульность, которая могла бы быть.

D-E: Как вы относитесь к домам, которые печатаются на принтерах? Считаете ли вы вообще такие «распечатки» архитектурными объектами, и есть ли, на ваш взгляд, у этой технологии будущее?

И.К.: Сама распечатка — это технология строительства, а архитектура — это вид проектной деятельности. Это разные две вещи. Поэтому если такие распечатки рождаются в соответствии с замыслом архитектора — да, их можно считать архитектурными объектами. Если они рождаются в результате генерации компьютерной программой — это тоже может считаться объектом архитектуры, но уже автоматизированной архитектуры. Я думаю, в итоге за этим будущее. Мы будем автоматизировать любую деятельность, которую сможем, и архитектуру это тоже ждет, в какой-то степени.

D-E: Каким из своих проектов вы гордитесь больше всего и почему?

И.К.: Сложно сказать… Ну, вот мы проектировали Олимпик парк. Там я очень доволен тем, как мы смогли экономически поработать, мы добились хороших показателей по соотношению площади квартир на гектар. Но сказать, что я им горжусь как образцом передовой мировой архитектуры — наверное, нет. Думаю объект, которым я буду гордиться — еще впереди.

Олимпик парк, проект «Бюро 35»

D-E: Пока что свободных земельных участков в Беларуси хватает. Но рано или поздно мы столкнемся с дефицитом земли, участки станут более компактными, дома станут располагаться ближе друг к другу. В принципе, в легком виде мы сегодня уже наблюдаем это в престижных районах, тех же Дроздах. В условиях «тесноты, да не обиды» — каким должен быть дом белоруса с точки зрения баланса между приватностью и публичностью? Можете привести примеры конкретных архитектурных или дизайнерских решений, помогающих найти этот баланс в отдельно взятом доме?

И.К.: Когда архитектор проектирует здание в стесненных условиях — он его проектирует, исходя из каких-то потребительских качеств. И он пытается выжать максимум из этих условий. Он стремится выбрать вид. Проследить за тем, чтобы вам не смотрели в окна соседи. Обратить внимание, на солнечной стороне у вас в дом, или в тени. Но не всегда получается предусмотреть всё. Но это же не значит, что нужно не строить? В стесненных условиях просто нужно внимательнее обращаться с возможностями участка и аккуратнее — с тем, чего хочет заказчик.

D-E: Считаете ли вы ландшафтный дизайн обязательным условием для хорошего, красивого дома? Или вариант «10 соток газона» — тоже имеет право на жизнь?

И.К.: Тоже имеет право на жизнь.

D-E: Молодое поколение сегодня все чаще заказывает себе относительно простые дома: в один этаж, без мансард и подвалов с бильярдом. Основной критерий — необходимая, разумная достаточность. По вкусу ли вам эта тенденция, и согласны ли вы с утверждением вашего коллеги: «Дом — это умение себе отказать»?

И.К.: Да, с этим я абсолютно согласен. И дело даже не в доме. Сама жизнь, в целом — это умение себе отказать.

D-E: У каждого свое представление об идеальном месте в котором он бы хотел жить. Расскажите о своем идеальном загородном поселении: на что оно похоже, сколько людей в нем проживает, какой этажности дома, какая инфраструктура, сколько зелени и т.д.

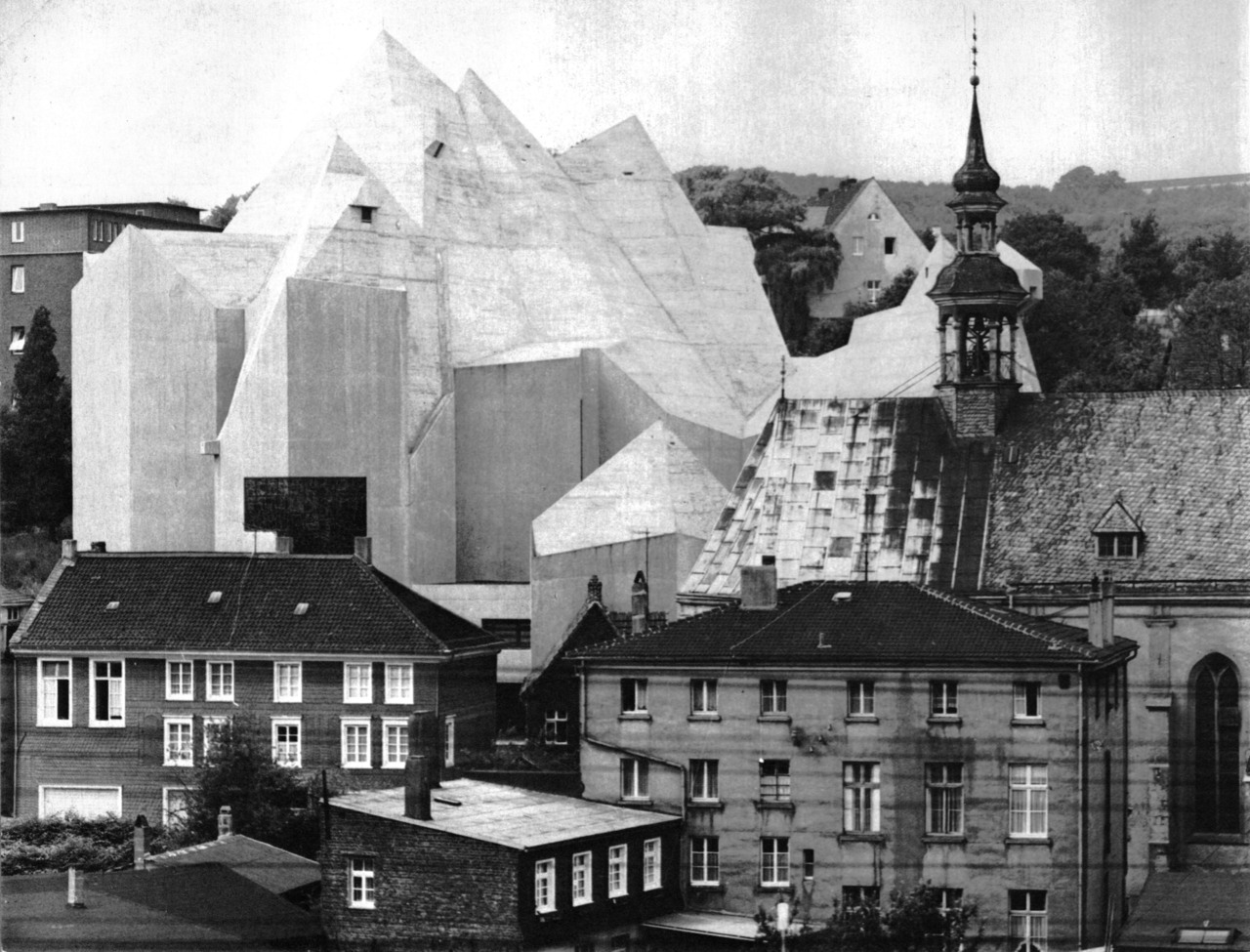

И.К.: Для меня идеальный вариант — это дом в горах. Люблю виды горных пейзажей, плюс — возможность покататься на лыжах. А конкретно по дому — я бы предпочел стиль, в котором мне нравится работать. Это брутализм. Есть несколько ярких представителей этого стиля: архитекторы Gotfried Böhm и Pether Zumthor. Вот их творчество мне близко.

Брутализм, проект: Gotfried Böhm

Брутализм, проект: Gotfried Böhm

Брутализм, проект: Pether Zumthor

Брутализм, проект: Pether Zumthor

D-E: У вас есть проект мечты? Если бы не стоял вопрос финансов и административных согласований — что бы хотели построить?

И.К.: На ум приходит здание Парламента, сейма. Потому что я мечтаю о том, чтобы там сидел Парламент, который будет управлять страной. И хорошо управлять. Но пока — просто не для кого строить… (улыбается. — Прим. ред.).

Беседовал: Дмитрий Малахов

Задать вопрос эксперту

В Минске появились функциональные скульптуры от Элины...

28 июня 2017

«Быстрая» терраса на любой кошелек: считаем 4...

30 июня 2017

Актуальные материалы

Принципы благоустройства участков, услуги по озеленению и ландшафтному дизайну от компании «Маркстрой»

Ландшафтный дизайн, 21 декабря 2024

Юлия Снигирь: где приходилось жить известной актрисе

Дизайн интерьеров, 3 октября 2020

Как выглядит дом Юлии Тимошенко

Дизайн интерьеров, 4 мая 2020

Жизнь после JYSK. Мятный обзор выставки «Мебель. Инновации. Интерьер»-2017

Дизайн интерьеров, 12 апреля 2017

Комментарии

Всего комментариев: 0